事業内容

GENIAC-PRIZEでは、生成AIの社会実装を後押しします。

経済産業省とNEDOは2024年2月、国内における生成AI基盤モデルの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC」を打ち出しました。 様々な支援活動の展開により一定の成果が創出されましたが、更なる競争力の確保のためには、開発と利活用を一体的に進めていくことが重要です。

「GENIAC-PRIZE」では、NEDO懸賞金活用型プログラム (NEDO Challenge)の制度を活用し、生成AIサービスによる解決が望まれるテーマにおける具体的なニーズに基づき、開発・実証した生成AIアプリケーションやその実証成果を応募いただき、成果に応じた懸賞金を授与します。

これにより、様々な地域や業種における企業等による生成AIサービスの開発と実導入を促進します。

GENIAC-PRIZE supports the social implementation of generative AI technology.

In February 2024, the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and NEDO launched "GENIAC," an initiative aimed at strengthening Japan's development capabilities for generative AI foundation models. While various support activities have generated positive results, integrated advancement of both development and practical application is essential for securing further competitiveness.

"GENIAC-PRIZE" leverages the NEDO Challenge prize program framework to award prizes based on performance for generative AI applications and demonstration results that address specific needs in areas where generative AI services are expected to provide solutions.

This initiative promotes the development and actual implementation of generative AI services by companies across various regions and industries.

NEDO Challengeとは

「NEDO懸賞金活用型プログラム」"NEDO Challenge"は、技術課題や社会課題の解決に資する多様なシーズ・解決策をコンテスト形式による懸賞金型の研究開発方式を通じて募り、多様な主体からの知恵を集め、これらを融合・競争させる等のトライアルを促進し、研究開発成果を最大化する取組です。

関係するステークホルダーをはじめ、社会に広く周知する機会を設け、コミュニティー形成や共同研究等につながり、民間投資の誘発や社会実装に向けた次ステップへの発展が期待されます。

テーマと賞金 THEME & PRIZE

生成AIによる解決が望まれる3領域(4テーマ)を設定しました。懸賞金総額は約8億円です。

領域

- 国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発

-

生成AIによる経済インパクトが大きく期待できる以下2テーマでユーザーと開発者が連携してAIエージェントを開発。ユーザーの変革に繋がる実証成果を審査。

Ⅰ. 製造業の暗黙知の形式知化

Ⅱ. カスタマーサポートの生産性向上![【懸賞金】第1位:5000万円(各テーマ1者)、第2位:4000万円(各テーマ1者)、第3位:3000万円(各テーマ1者)、[特別賞]:

特別賞総額:約1億円 地域賞:地域特有の課題に取り組む応募、地域に根差した独自の取組で変革や 効率化を実現している応募 ユースケース波及賞:他企業・業界全体に参考となり、 社会課題解決に向けて波及効果が大 きいユースケースを提示した応募 ユーザー変革賞:技術導入だけでなく、ユーザーの行動や意識を変革し、「組織の変 化」によって成果を創出した応募 AIエージェント賞:技術的な革新性や完成度が高く、 実際の業務で即時的に活用可能な優 れたAIエージェントを開発・実証した応募 持続実装賞:継続的に運用、改善を検討し、 今後の持続的な事業計画が考えられて いる応募 ※各テーマで授与 ※該当者がいない場合は「受賞なし」 となることがあります。 ※基準を満たす方が多数いた場合は、予定より多くの受賞者を選出することがあります。](/images/202509/img_about_themePrize_01_202509_sp.png)

領域

- 官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発

-

審査業務として特許審査をモデルとし、情報探索等を効率化するAIを開発。その性能や成果の横展開に向けた技術を審査。

![【懸賞金】第1位:1億円、第2位:7000万円、第3位:3000万円、[特別賞]:特別賞総額 約1000万円 性能賞 (有用な示唆の提示):特許審査官にとって、非常に有用な示唆を提示したプロトタイプを開 発した応募 性能賞(有用な文献の提示):特許審査官にとって、 非常に有用な文献等を提示したプロトタイプを 開発した応募 社会波及賞:今回対象としている特許審査業務のみならず、 官公庁全般に共通する 審査業務への横展開が可能な応募 技術新規賞:AIエージェント・オーケストレーションや斬新なアーキテクチャな ど、高度な技術に挑戦している応募 ※該当者がいない場合は 「受賞なし」 となることがあります](/images/202510/img_about_themePrize_02_202510_sp.png?ver20251020)

領域

- 生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

-

生成AIの安全性に関わるリスクの特定と、当該リスク低減を目的とする技術を開発。妥当性や実効性、新規性等を審査。

![【懸賞金】第1位:7000万円、第2位:5000万円、第3位:3000万円、[特別賞]:特別賞総額 数千万円 みらいビジョン賞:生成AIにおけるリスクの特定や対策に関して、新規性や将来性に優れ たアプローチを提示した応募 ※特に優れた応募に対して授与 ※該当者がいない場合は「受賞なし」 となることがあります](/images/202510/img_about_themePrize_03_202510_sp.png)

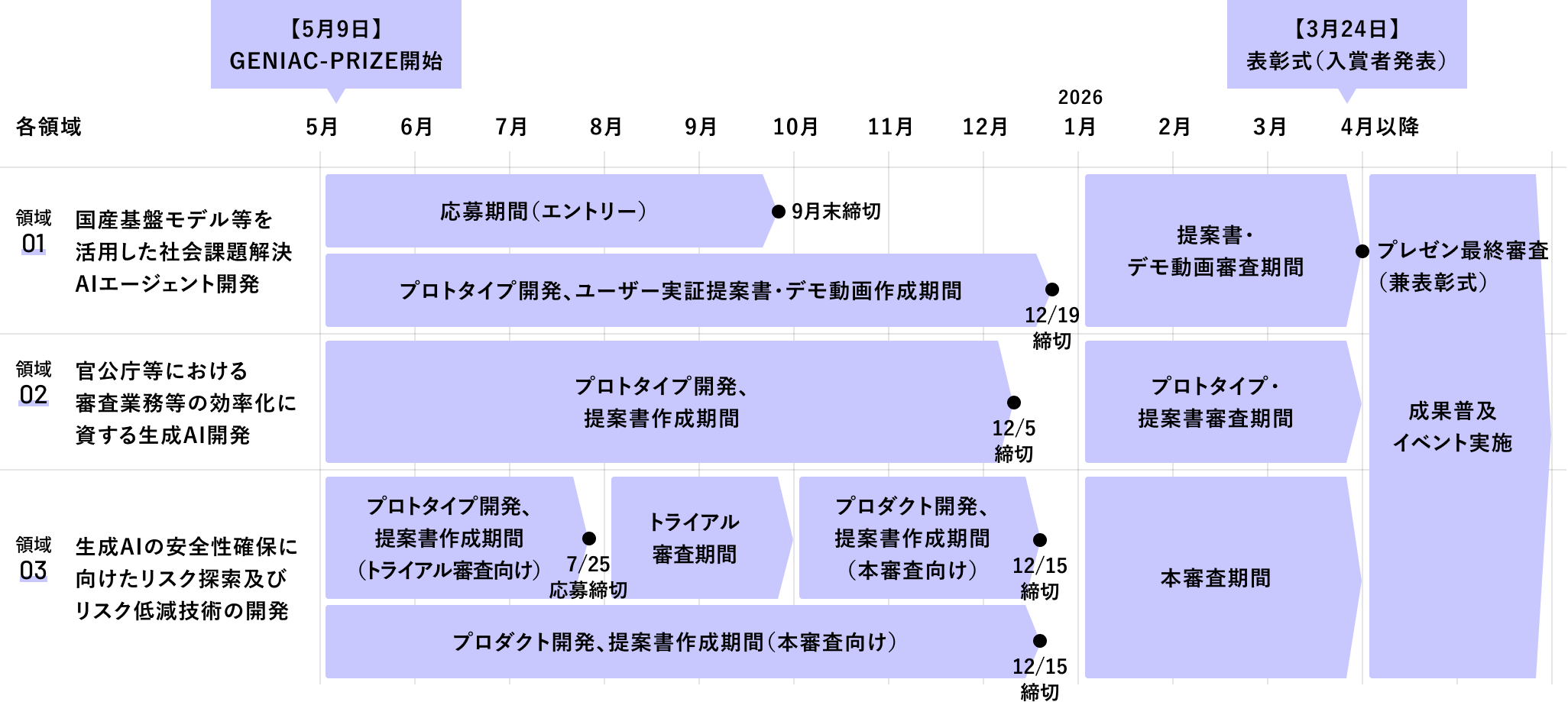

スケジュール SCHEDULE

12月に提案書やプロトタイプの提出を締め切ります。審査結果は3月末の表彰式にて公表します。

応募方法

応募受付終了 領域01:国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発

- 応募概要

-

労働人口減による影響が特に顕著であり、生成AIによる経済インパクトが大きく期待できる以下のテーマに資する「AIエージェント」の研究開発と実証成果を広く募集します。

- 製造業の暗黙知の形式知化

- カスタマーサポートの生産性向上

国産基盤モデルを活用しないAIエージェントの応募も可能です。ただし、いずれかの国産基盤モデル(下部の国産基盤モデルリスト参照)を活用したAIエージェントの開発・実証は必須とします。 - 応募資格

-

応募者は原則ユーザーとします。ユーザーは、日本国内の法人(企業、大学、国研等)及び団体(官公庁、地方公共団体等)とします。

ユーザーが必要に応じて開発者とペアを組んで応募することも可能です。開発者は、日本国内の法人(企業、大学、国研等)、団体(官公庁、地方公共団体等)及び個人とします。 - 応募内容

-

①取組概要(応募フォーム) 受付終了

9/30 23:59 締切②AIエージェントの開発実証成果 受付終了

12/19 午前11:59提出締切-

提案書

- 12枚~15枚で作成

-

デモ動画

- 5分以内、mp4形式で提出

- AIエージェントの使い方について入力・出力画面を用いて説明

提出方法は応募が有効と判断された方へ別途ご案内予定 -

提案書

- マッチングの方針

-

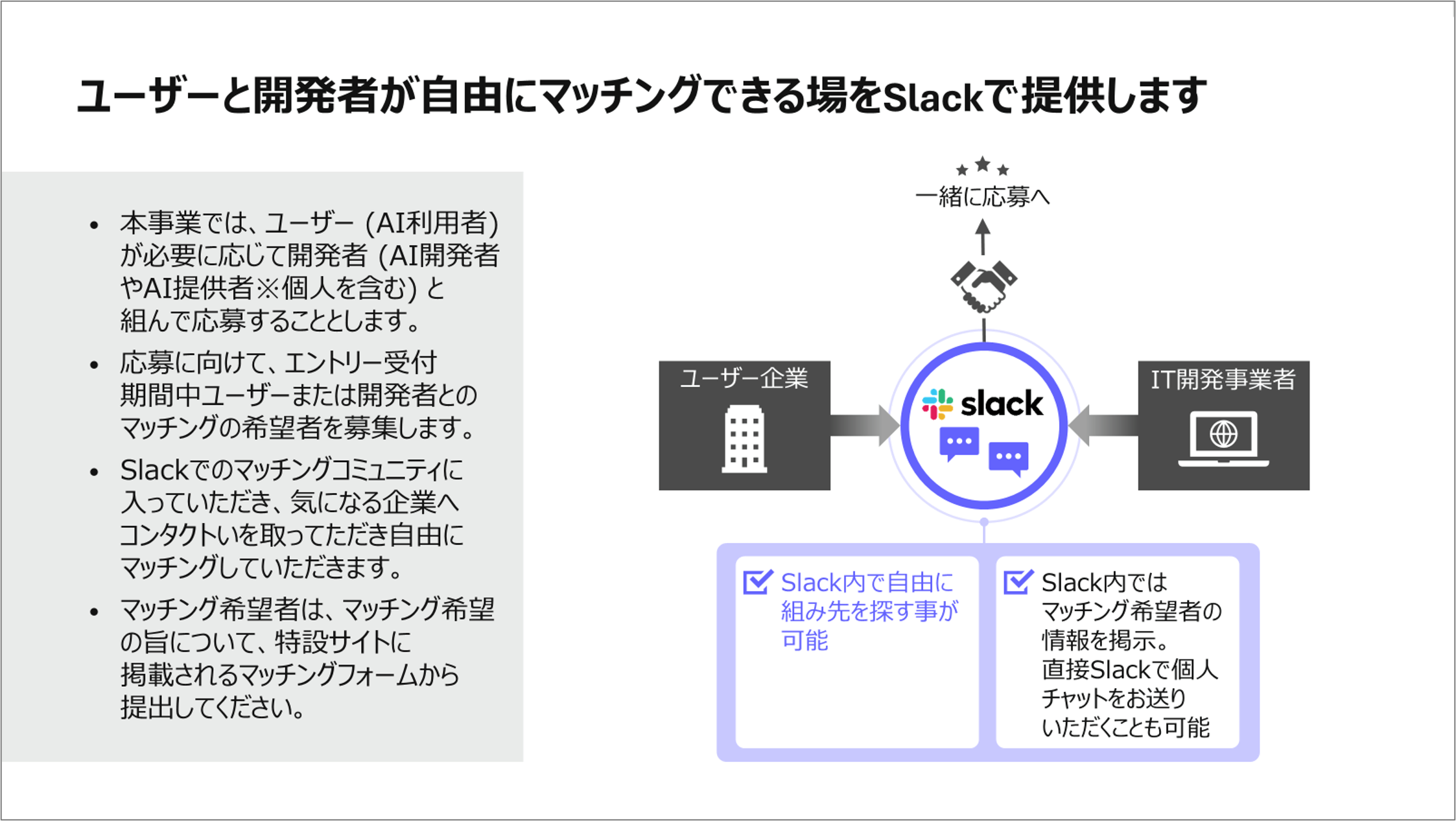

「国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発」では、ユーザー(AIエージェント利用者)が必要に応じて開発者(AI開発者やAI提供者※個人を含む)と連携して応募することとしています。

応募にあたって、ユーザーまたは開発者とのマッチングを希望する方には、Slackのコミュニティチャットにて、取組にあたっての課題共有・勉強会告知・マッチングに向けたDX推進企業との連携(ユーザー、開発者の紹介)、案件組成等のを支援を行います。

応募受付終了 領域02: 官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発

- 応募概要

-

審査業務を構成する一連のタスクである「大量の情報が蓄積されたデータベース等から審査等に必要な情報を探索し、情報の分析を行い、その結果を通じて判断を行う業務」の効率化に資する生成AIを広く募集します。具体的な審査業務として、「特許審査業務(文献の探索、参照箇所の表示等からなるタスク)」をモデルとします。

- 応募資格

-

本邦の企業、大学等の法人であることを必須とします。

- 応募内容

-

- 生成AI(プロトタイプ)

- 開発したプロトタイプの技術的優位性、技術的横展開性及び導入メリット

- 応募締切 受付終了

-

12/5 午前11:59応募締切(厳守) - 提供するデータについて

-

公開済み国内特許文献のうち、学習に利用可能な文献のデータセットを提供します。データセットの提供を希望する場合は、事務局までメールでお問い合わせください。

- ダウンロード

-

応募に関連する書類のひな形はこちらからダウンロードいただけます。

応募受付終了 領域03:生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

- 応募概要

-

生成AIの安全性に関わるリスクを特定すると同時に、当該リスク低減を目的とする技術開発を広く募集します。

- 応募資格

-

本邦の企業、大学等の法人であることを必須とします。

- 応募内容

-

生成AIの安全性に関わるリスクの特定と当該リスクの低減に資する技術の提示(書面及びデモ審査)

- 応募締切 受付終了

-

本審査 12/15 午前11:59応募締切(厳守) - 本審査の方法

-

- 本審査は書面審査、およびデモ実演による審査を実施

- 利害関係確認書類、提案書、デモ動画(デモ実演として評価)を12/15 午前11:59までに提出 追加で対象者に対してデモをお願いする場合がございます。その場合は1月以降順次お声がけ予定です。

- ダウンロード

-

応募に関連する書類のひな形はこちらからダウンロードいただけます。

説明会 EVENT

GENIAC-PRIZEへの応募を検討されている応募者様に向けて、説明会を実施します。

GENIAC-PRIZE 応募説明会

- 日時

-

- ア ジ ェ ン ダ

-

プログラム名をクリックすると、該当する部分から動画を再生します。

官公庁領域 詳細説明会

- 日時

-

- ア ジ ェ ン ダ

-

GENIAC-PRIZE「領域02: 官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発」への応募を検討されている応募者様に向けて、説明会を実施しました。

プログラム名をクリックすると、該当する部分から動画を再生します。

社会課題領域 追加説明会

ー国産基盤モデルについてー

- 日時

-

- ア ジ ェ ン ダ

-

本説明会は、事業内容および国産基盤モデルに関する概要・選定のポイントなどをご紹介し、応募準備に向けた理解をより一層深めていただくことを目的として開催しました。

国産基盤モデルを開発する各事業者の皆さまにもご登壇いただき、各モデルの特徴や活用事例等ご紹介いただきました。応募をご検討中の方、モデル選定にあたっての情報収集を進めたい方は、ぜひご参考ください。

プログラム名をクリックすると、該当する部分から動画を再生します。

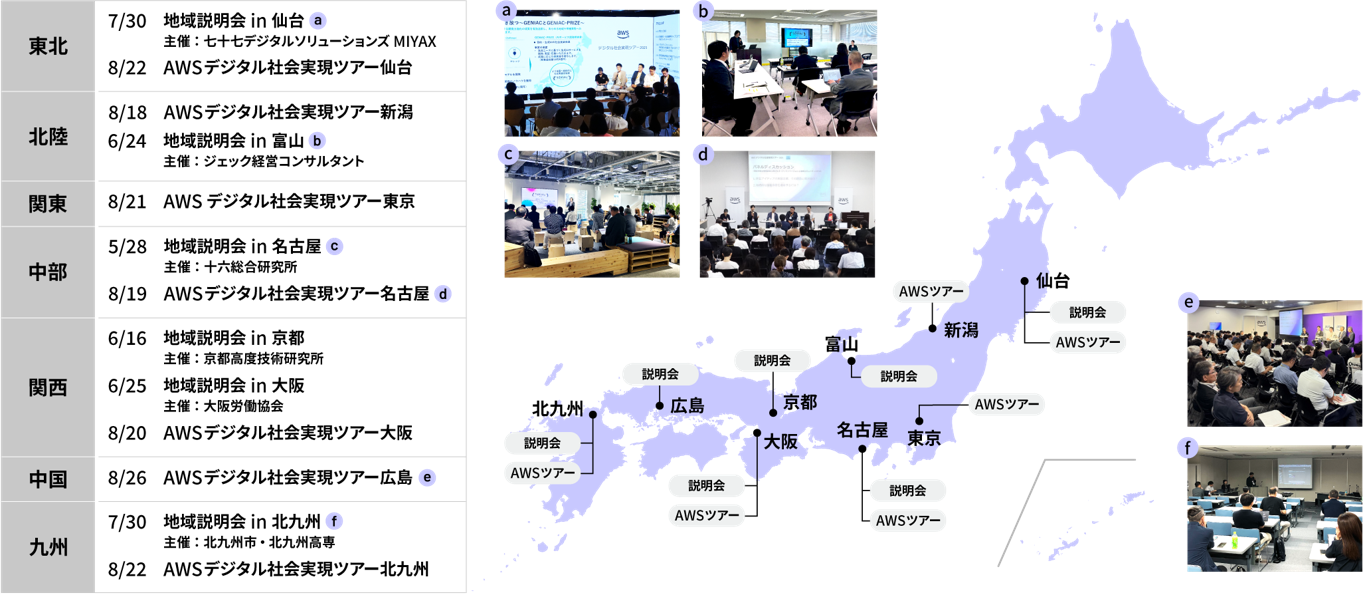

全国各地のイベントについて

全国各地にて GENIAC-PRIZE の説明を実施いたしました。多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

よくあるご質問 Q & A

全領域共通

問い合わせ先はどちらでしょうか。

GENIAC-PRIZE事務局 geniac_prize@bcg.com

応募可能な企業に企業規模の制約はあるか

海外企業との連携は可能か

補助金等の他公的支援を受けている事業についても応募可能か

本事業の応募に必要な提出物は何でしょうか。

個人事業主でも応募は可能か。

連名や複数法人での応募は可能か

途中で個人応募から法人応募に切り替えることは可能か

課題テーマの選択において、複数テーマを選択しても問題ないか

応募後に内容の修正・再提出は可能か

今後の説明会等のイベントへの参加は必須なのか。出席した方が有利なのか。

開発・実証の期間に制約はあるか

提案技術に使用するデータの提供はあるか

獲得した賞金で開発費用を賄えない場合は、残りは自社負担という考えでよろしいでしょうか。

懸賞金についても検査・確定行為を行うのか?

懸賞金の税務処理はどのように行うのか?

グループ体制の応募となるが、懸賞金はどちらに支給されるか

懸賞金受領者名とその振込先口座は、代表者から事務局へ提出する請求書に記載いただきます。※ただし海外口座の指定は不可

審査結果はどこまで公表されるか、個社ごとにフィードバックをもらえるのか

審査結果に不服がある場合、異議申し立ては可能か

想定以上にレベルが高い場合、事前想定順位よりも多く懸賞金授与する可能性はあるか

想定以上にレベルが低い場合、事前想定順位よりも少ない表彰になる可能性はあるか?

足切りのようなものはあるのか?

事業内容・結果はどの内容まで公表されるか

また、受賞者についてはNEDOのHPで公表するとともに、特設サイトでも公表します。

成果波及にあたってどのような取組みを予定しているか

成果物の権利(知的財産権等)はどこに帰属するか

開発成果を開発期間中含め学会や論文等に発信することは問題ないか

開発した技術を事業化するための支援はあるか

領域 国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発

用語などをまとめた資料はあるか

応募が無効になってしまうのは、どのようなケースが多いか

下のような理由で応募が無効となるケースが多くあります。

ご応募の前に、必ず以下の2点をご確認ください。

-

ユーザー企業の明記がない場合

実証環境は「実業務の現場」またはそれに準じる環境である必要があります。そのため、応募フォームにユーザー企業名を必ずご記入ください。

開発企業が自社内で内製開発を行う場合でも応募は可能です。その場合は利用部署名をご記入ください -

国産基盤モデルの名称が記載されていない場合

応募フォームには、活用・検証対象とする国産基盤モデルの固有名称を明記してください。

該当モデルは、以下のリンクよりご確認いただけます。

開発者から応募することは可能か

開発者が応募フォーム記載する場合は、自由記述欄に、その理由を記載してください。

国産基盤モデル以外を活用した提案も可能か

AIエージェントとは何か、どのような定義か

1つの法人が複数の応募を行うことや、複数の応募に関与することは可能か

製造業/カスタマーサポートどちらにも応募して良いか

ユーザー企業と開発者のマッチング支援はあるか

なお、Slack等事務局が用意しているものについては費用はかかりません。マッチング後の費用についてはマッチングした企業間でご相談ください。

提案するユースケースの自由度はあるか

対象業種として指定されている製造業はどのような定義か

対象業種として指定されているカスタマーサポートはどのような定義か

カスタマーサポート業務をBPOとして提供している法人も応募可能か?

社内用の開発物での応募も可能でしょうか。

AI開発会社が自社の効率化実施した内容として応募することは可能でしょうか。

カスタマーサポートの生産性向上というのは、お客様との会話部分を指しているのか、その裏のオペレーターの育成面といったお客様との会話以外のところも含むのかどちらでしょうか。

開発実証を進めるなかで、エントリー時の応募内容から応募内容を変更することは可能か

実証に使用するデータはどのようなものが望ましいか

形式知化したデータや技術はオープン化が必須か

プロトタイプの作成においてOSS、SaaSやPaaSなどの利用は可能ですか。また、可能な場合の制限事項(OSSは商用利用可能なものに限るなど)はありますか。

実証の範囲や実施方法に決まりはありますか

なお、実証環境は、実業務の現場または限定的な検証環境など、ユーザーが適切と判断した環境で実施してください。

本テーマで活用を必須とする国産基盤モデルとは何か、どのような定義か

-フルスクラッチで開発するモデル

-既存の基盤モデル(国内で開発された基盤モデルに限らない)を事前追加学習するモデル

-国内で開発された基盤モデルをファインチューニングするモデル

国産基盤モデルリストを確認しましたが、このリストは今後増える予定でしょうか。

国産基盤モデルリストを確認しました。

基盤モデルリストに対象テーマがありますが、応募するテーマと一致する必要がありますか。

提案書の作成にあたりフォーマットはあるか

提出物のデモ動画はどのような内容を収録すべきか

提示されております審査基準において、各項目間の配点やノックアウト基準はありますか。

領域 官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発

これまで官公庁・自治体における開発実績はないが応募可能か

特許審査官から業務フローについての説明は実施いただけるのでしょうか?

1つの企業や大学から複数のチーム(主体)が応募しても良いですか。またチームは自由に形成しても良いですか。

応募できなくても研究テーマとして特許データを提供いただくことは可能でしょうか。

特許業務におけるワークフロー例や、出願のサンプルデータなどのご提供はありますか。

提供される特許データに拒絶理由通知は含まれますか。

α(審査時にプロトタイプに読み込ませる出願)にはどのような文献が紐付きますか?

提供される特許文献間の紐づき情報は、どのように確認できますか。

開発に必要なデータはどのように手に入れたらいいか

希望者に提供される国内特許文献データの範囲や形式はどのようなものか

希望者に提供される約400万件の国内特許文献データは具体的にどのような内容か

AIが探索・表示する情報の精度はどのように評価されるのか

開発成果のインセンティブとして特許庁への直接導入は保証されるのか

αの要約作成等、αを加⼯し⽂書を⽣成した場合、著作権侵害に当たる可能性はありますか。(αについては、懸賞広告の別紙3をご参照ください。)

出願文書(α)の入力形式はどのように対応すればよいですか。

なお、審査時は、提供データと同様のXMLが記載されたテキストファイルの添付、またはその中身をチャット欄にコピー&ペーストする形式で出願文書が入力されます。いずれかの形式で正しく処理できるように対応をお願いいたします。

「技術的横展開性」の評価にあたり特許審査業務以外の具体的な業務領域の例や期待される範囲について事務局の見解はあるか

開発した技術を用いて官公庁以外の顧客向けにサービスを開発したいと考えるが良いか

審査時のデプロイ環境は応募者側で準備する必要があるか

提出したプロトタイプが審査においてトラブルがあった場合、応募者はどのような対応を求められるか

審査における「24時間以内に回答が得られること」という条件について、24時間の起点は、αが投入されたタイミングからですか。また、αは何件程度で、入力は一斉に行われる想定ですか。

領域 生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

対象技術として、リスク低減の手前に必要になるリスクを発見・特定する技術は対象になりますか。

特定すべきリスクには、近い将来に起こり得るものも含まれると考えていますが、例えば『審査時点から何年以内に起こる可能性があるものまで』といったように、リスクが発生する期間について何らかの制限はありますか。

(例えば、1年先のリスクと、20年先のリスクを提案するのでは、リスクに対する信憑性がかなり違うと考えております)

他と同様、汎用性は求められているかと思いますが、安全性領域の応募において、リスクの特定と低減の有効の示し方のシナリオは応募者側で決めて問題ないでしょうか。

例えば、教育現場で教師が使用する際に生成AIを利用した場合のリスク、それを低減する技術のようなイメージです。

本公募で求められている「生成AIの安全性に関わるリスク」とは具体的に何を指しますか

リスクの特定は既知のリスクに限定されるか、新たなリスクの提案も可能か

1つの応募におけるリスクは複数でも問題ないか

プロトタイプとプロダクトの違いは何か

プロトタイプは、実際のAIを作るのではなく、考え方を紙上で 製作することでいいですか。

応募技術が今後社会実装されること・既に社会実装されているは加点要素になり得るか

応募にあたって定量的な結果や評価指標を示す必要があるか

トライアル審査で落選した場合や賞金を獲得できず本審査に再チャレンジする場合、応募内容は同一にすべきか

「プロトタイプのデモ実演」「プロダクトのテスト結果及びデモ実演」とは具体的どのような審査になるでしょうか。オンラインでデモ+プレゼントなるのでしょうか。

提案書は15枚以内とありますが、提案書雛形に書いてある審査項目さえ記載されていれば、雛形は無視しても良いのでしょうか。

提案書ひな型に関するご相談があれば事務局に連絡ください。

トライアル審査はどのように行われますか。スケジュールを教えてください

トライアル審査および本審査どちらも提出した資料に記載した、画面UIは公開されてしまいますでしょうか。それとも公開される前には、公開用に差し替えなどは可能でしょうか。

また、公開前の差し替えも可能です。提案書内に「公開時は当該~は差し替え予定」と明記の上、その理由についても記載してください。

審査結果 SCREENING RESULTS

領域 国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発

本審査

表彰式(3/24)にて公開予定

領域 官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発

本審査

表彰式(3/24)にて公開予定

領域 生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発

トライアル審査

詳細はこちらをご覧ください。

- 全体総括

-

本トライアル審査では、アカデミアから民間企業まで幅広い応募をいただき、生成AIの安全性に関する関心の高さと社会的な責任感の広がりを強く感じる機会となった。提案内容も多様で、技術的アプローチに加えて、制度設計やユーザー行動の変容など多角的な視点からの提案が集まったことは特筆に値する。特に、現実の応用を見据えた実装力、社会課題との接続、そして提案独自の工夫や工夫の余地を含んだ柔軟性がバランスよく備わった提案が多く、今後の発展への期待が高まった。本審査では、それぞれの提案がさらに深まり、社会へのインパクトを一層明確にする形で進化していくことを期待している。

- 受賞企業各社へ500万円を交付

敬称略・五十音順 -

AquaAge株式会社 本審査への不参加方針につき、トライアル審査における懸賞金の支給対象外となりました。IPconnect株式会社 NTTドコモビジネス株式会社 NTT西日本株式会社 学校法人帝京大学 株式会社ChillStack 株式会社RAYVEN 国立大学法人筑波大学

本審査

表彰式(3/24)にて公開予定

表彰式・成果普及イベント CEREMONY

- 表彰式

-

- 3/24開催予定

- オンラインでも配信予定

- 成果普及イベント

-

審査員紹介 JUDGE

審査委員長からのコメント

その他の審査員

応募企業紹介 APPLICATIONS

領域01:製造業

ストックマーク株式会社

株式会社ビーライズ

アットピーク株式会社

Sparticle株式会社

株式会社Carnot

株式会社ENOSTECH

CTCテクノロジー株式会社

株式会社リョーワ

株式会社KICONIA WORKS

株式会社スキルアップNeXt

株式会社エムニ

株式会社エムニ

株式会社デンソー九州

株式会社NTTデータ

株式会社AI-SAPO

01フィラメント株式会社

Fairy Devices株式会社

ノスラゴス株式会社

ストックマーク株式会社

元気株式会社

株式会社MONONOKE

株式会社Algomatic

ミメティクス

シンパシーズ

領域01:カスタマーサポート

IoYou株式会社

株式会社ONIXION

nocall株式会社

株式会社Nextremer

神奈川県横浜市(PST株式会社)

PST株式会社

しみずがおか幼稚園

INDICUS SOFTWARE

株式会社システム科学

行政書士眞野法務事務所

euroDAO

ウィナーソフト株式会社

株式会社エーアイ

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社OneAI

協力団体 Cooperating Organizations

★協力団体募集中:ロゴ掲載、PR、本事業における別枠での出資等、本事業に協力いただける団体は、事務局までご連絡ください。

アマゾンウェブサービス

ジャパン

合同会社

一般社団法人AICX協会

一般社団法人

九州広域行政事務支援機構

グーグル・クラウド・

ジャパン

合同会社

さくらインターネット

株式会社

Blooming Camp

JICベンチャー・グロース・

インベストメンツ株式会社

一般社団法人生成AI活用

普及協会(GUGA)

日本オラクル株式会社

一般社団法人

日本カスタマーサクセス協会

一般社団法人

日本コンタクトセンター協会

日本マイクロソフト

株式会社

BizTech株式会社

株式会社ハイレゾ

協力団体特別賞 Cooperating Organizations Award

- HDI-Japan賞

- https://academy2025.hdi-japan.com/

お問い合わせ CONTACT

- お問い合わせ先

-

GENIAC-PRIZE運営事務局 GENIAC-PRIZE Management Office

- geniac_prize@bcg.com